財産分与の基本がわかってきたら、次は実際に財産分与を行う流れについて知っておきましょう。この記事を見ると、離婚時の財産分与の全体像をイメージすることができます。

[toc]

離婚時には、5つのお金のことについて話し合っておく必要があります。

1.婚姻費用

2.慰謝料

3.財産分与

4.年金分割

5.養育費

このうち、財産分与の話し合い流れについてわかりやすく解説したいと思います。

財産分与の流れ

財産分与の流れの大枠は次のとおりです

1.財産となる物をリストアップ

2.財産額が確認できる資料を準備

3.リストに金額記入して分与額計算

4.財産にローン返済中の不動産が含まれるときは金融機関に相談する

5.財産の総額がだいたい1:1になるよう話し合いをする

6.話し合いがまとまったら離婚協議書を作る

7.財産を移転する。不動産については離婚後に名義変更を行う

1.財産となる物をリストアップ

まずは財産分与の対象物をリストアップしていきます。

財産分与の対象物

夫婦が婚姻時に協力して形成したと思われる財産全てです。

✅ 財産分与対象財産

プラスの財産

・不動産

・現金

・預貯金、定期預金

・有価証券

・自動車

・生命保険の返戻金

・貴金属

・退職金

マイナスの財産

・住宅ローン

・その他、自動車、教育ローンなどの借金

✅ 対象にならない財産

・相続により取得した財産

・婚姻する前から元々持っていた財産

・一方の親が買ってくれた財産

・別居中に作った財産

・結婚指輪など

2.財産額が確認できる資料を準備

不動産

不動産の評価にはいろいろな方法がありますが、どの評価基準を利用しても構いません。

ただし、高い安いでお互いの損得に影響するので、じっくり検討してみるのが良いと思います。

✅ 評価証明書

固定資産税の計算をする際の元となる評価額を財産額の基準としたい場合にはこちらを利用します。不動産所在地の市役所などで取得できます。

時価より安い場合が多いです。

✅ 査定に関する書類 (推奨)

不動産業者に査定を依頼して、実際の売却額の目安を参考にする場合はこちらを用意します。

不動産業者は媒介契約のために見積りが他と大きく違うということもあるので、複数の業者で一括査定をし、相場を知るというのも一つの方法です。

トラブルにはなりにくく手軽な評価の把握方法だと思います。

✅ 鑑定に関する書類

もめごとになるのを防ぐために、不動産鑑定士に鑑定してもらうという方法もあります。

こちらは数十万円の報酬が発生する代わりに、お互いが納得できる価格で不動産を評価することができます。

✅ インターネットで取引価格を調べて印刷(実勢価格や公示価格)

実勢価格というのは、これまでに近隣の類似物件が売れた価格のことで、インターネットで調べることができます。不動産取引価格情報検索

公示価格というのは、このあたりの土地を売るとしたらこれくらいという基準を国土交通省が定期的に公開しているもので、こちらもインターネットで調べることができます。国土交通省:地価公示

実勢価格などはあくまで過去のデータなのと、近隣だからといって同様の価格にはならないという点に注意が必要です。

金額のイメージとしてはほとんどの場合、時価≒実勢価格>公示価格>評価額という関係になります。

その他

✅ 預金・定期預金 … 通帳など

✅ 有価証券 … 取引報告書や時価をネット検索して印刷するなど

✅ 自動車 … 査定に関する書類

✅ 生命保険 … 保険の返戻金が計算できる契約書など

✅ 貴金属 … 査定に関する書類

✅ マイナスの財産 … ローンの返済計画書など

3.リストに金額記入して分与額計算

実際にリストアップした財産の金額を書き込んでいきましょう。

(イメージ)

| 夫の財産額 | 評価額 | |

| 1.不動産(夫名義の不動産) | 評価証明書の額 住宅ローン残額 |

20,000,000円 ー15,000,000円 |

| 2.預金 | 〇〇銀行 〇〇支店 〇〇〇〇〇〇 〇〇銀行 〇〇支店 〇〇〇〇〇〇 |

2,000,000円 1,000,000円 |

| 3.自動車 | 〇〇車 あ 〇〇ー〇〇 | 200,000円 |

| 4.退職金 | 3,000,000円 |

夫が持っている財産額 合計 ① 11,200,000円

| 妻の財産額 | 評価額 | |

| 1.預金 | 〇〇銀行 〇〇支店 〇〇〇〇〇〇 | 2,000,000円 |

| 2.自動車 | 〇〇車 あ 〇〇ー〇〇 | 200,000円 |

| 3.生命保険返戻金 | 〇〇 生命保険 被保険者〇〇 | 1,000,000円 |

妻が持っている財産額 合計 ② 3,200,000円

4.財産にローン返済中の不動産が含まれるときは金融機関に相談する

住宅ローン返済中の不動産を金融機関の同意なく名義変更してしまうと、一括返済を求められてしまう事があります。

また、今後だれがどのように住宅ローンを負担するのか、保証人の地位や連帯債務者の地位はどうするのかという点などを決めなければなりませんから、

話し合いの前に金融機関にまずは相談しましょう。

5.財産の総額がだいたい1:1になるよう話し合いをする

より多く財産を持っている方が、財産が少ないもう一方に財産の一部を譲渡します

財産をリストアップして評価額を洗い出したらいよいよ話合いを始めます。

先の例だと両者が持っている財産の合計額は次のようになりましたね。

夫が持っている財産額 合計 ① 11,200,000円

妻が持っている財産額 合計 ② 3,200,000円

次に、分与額の計算は次のようになります。

( ①大きい方 ー ②少ない方 ) ÷ 2

当てはめるとこうなります。

( ①11,200,000円 ー ②3,200,000円 ) ÷ 2 = 4,000,000円

この400万円を、夫が妻に支払うことになるわけです。

分け合った後の二人の財産額はこうなります。

夫が持っている財産額 合計 ① 7,200,000円

妻が持っている財産額 合計 ② 7,200,000円

みごとに1:1になりましたね。

ただし、実際には一般的なご夫婦がここまで正確に計算するということはあまりないと思います。

財産分与には、清算的なものや慰謝料的なもの、また扶養的な意味合いのものなどを包めることができますので、

だいたい2分の1で分けるというのを目安にして、その他の一切の事情を考えたうえで、合意ができればそれで進めるというのが良いでしょうね。

財産のうち、不動産の分け方は難しい……!

財産分与時の不動産の考え方はややこしいです。不動産の財産分与は次のような方法に分かれます。

不動産の評価額 > 住宅ローン残額の場合

(1)不動産を売却し現金をわける

住宅ローンよりも売却額が上回る場合は、諸経費を聞いた金額を二人で分け合います。最もシンプルで遺恨の残らない方法です。

(2)不動産をどちらか一方の単独所有にして、不動産評価額の半額を一方に支払う又は評価額相当のものを渡す

不動産の評価額から住宅ローンの残額を控除した金額が財産分与対象の金額となります。

例えば、上記のケースでは夫が不動産の名義を持っていますが、不動産の評価額が1000万、残債が500万円なら500万円の2分の1である250万円を代償金として支払います。

特有財産(一方が頭金を支払っているような場合)は少し計算が異なりますが、その場合も公平になるように調整します。

(3)一方が所有権を持ち続けるが、使用権を設定して住み続ける

金融機関の事情で名義変更ができないが、住み続けるのは所有者でない一方という場合にこのような扱いをすることがあります。

(4)共有とする

不動産を持分を決めて共有とします。後日、共有物分割を行うことにより、別々の不動産に分けることもできます。

不動産の評価額 < 住宅ローン残額の場合

(1)不動産をどちらか一方の単独所有にして、住宅ローンの残額をその所有者が全額引き受けする

この場合の財産分与については、判例の立場が分かれているようですが、2つ計算方法があるようです。

① 不動産のローンを一括で返済できるほどの財産があるような場合で公平になるのであれば、他の財産との間で損失を通算する

② 逆に通算すると財産がマイナスになるような場合、マイナス分を通算をせずに不動産評価額をゼロとして一方が残りのローンもまとめて引き受ける(財産分与のリストから不動産については切り分けて(1)のとおり考えるということです。)

オーバーローンが、不動産以外の財産分与対象財産よりも多いケースでは、どちらかがマイナス分を支払うだけになるので不公平であり、それを防ごうとする趣旨のようです。

例えば、夫が100万円の預金、妻が50万円の預金を持っていて、夫が妻に1000万円の評価の不動産を譲るとして住宅ローン残額が1500万円とします。

先のリストの計算式に当てはめるとわかりますが、この場合の夫の財産額はー400万円となり、妻から分与してもらう立場になりそうです。

しかし、妻としては500万円支払って無価値(実質マイナス)である不動産を買ったのと同じであり、さらに追加で225万円を相手に支払うのは不公平であるという事になります。

よって、このように住宅ローン残額をその他の財産で賄えないようなケースでは、不動産と財産分与財産を切り分けて考えます。

つまりは、財産分与対象財産を150万円とし、夫は25万円を妻に支払います。不動産については引き取ることとした方が全額債務を引き受けて住み続けることになります。

両名が不動産を欲しがっているようなときには通算しない方法によるので構わないでしょう。

このように、(1)の方法による場合はしっかりと計算をして、不公平にならないように注意する必要があるでしょう。

(2)不動産を売却して住宅ローンの一部を返済し、残った部分は按分又は一括して返済する

売却しても残ってしまったローンをそれぞれの負担割合で引き受けて返済又はできるなら一括返済します。

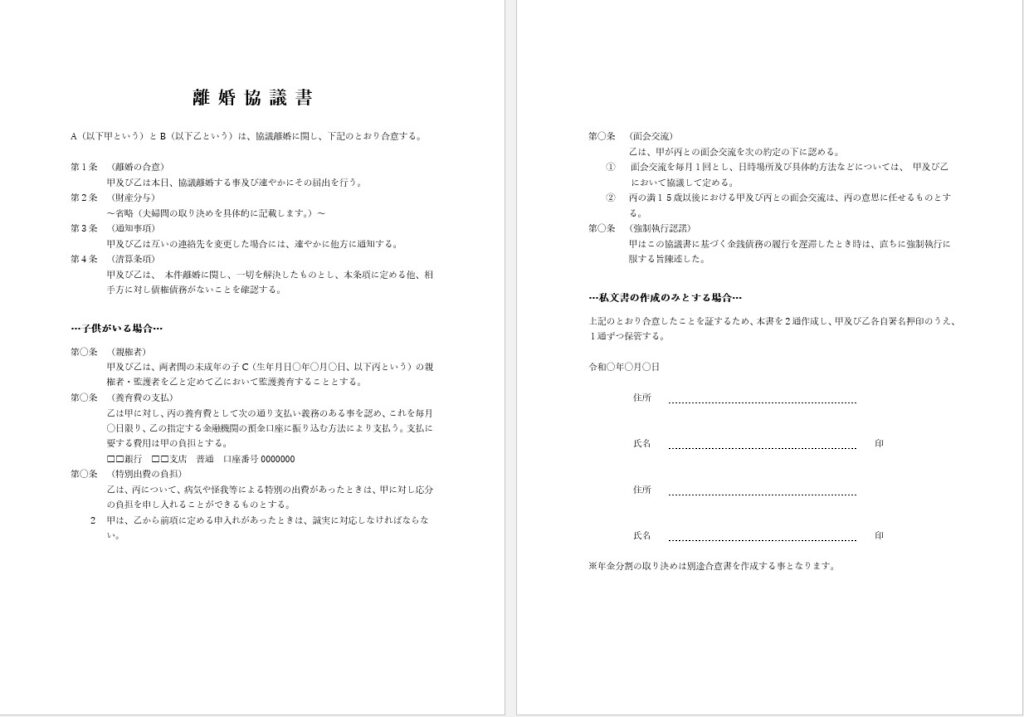

6.話し合いがまとまったら離婚協議書を作る。

話し合いだけではトラブルのもとになりますから、財産分与協議の内容はそのほかの話し合いの結果とともに離婚協議書に書き残しておきましょう。

また、お互いの取り決めが実行されなかった場合に裁判沙汰になり、訴訟トラブルに発展しないためにも公正証書で作成しておくことをお勧めします。

当事務所ではその作成段階の起案やサポートも行っています。

公証役場に直接行けば作成だけならしてくれますが、話し合いをすべき内容についての提案まではしてくれないので、ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。

7.財産を移転する。不動産については離婚後に名義変更を行う。

財産分与による不動産登記手続きは離婚後の手続きです

財産分与協議離婚前に行ったとしても、法律的な効力は早くて離婚時に発生します。

財産分与以外の話し合いもまとまって、公正証書作成したらお互いにその写しを保管し、役所に離婚届を提出して正式に離婚をします。

離婚後、不動産の登記手続きを依頼された司法書士が進めます。

離婚後、相手方の協力が得られそうにないことが予想されるときは離婚前に登記必要書類をすべて収集してから離婚届を提出していただくこともあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

日本では、1割が調停離婚ですが、9割は協議による離婚です。

つまり、裁判所を交えずに役所に離婚届を提出することによって離婚する方がほとんどという事です。

裁判所を交えてないことから、多くのケースで財産分与やその他の話し合いがキチンと行われていなかったり、

離婚協議書も作成していないということが予想されます。

離婚して相当期間がたってから、養育費の事で調停を行ったり、財産分与協議の請求を行う事となれば、話し合いが難しかったりする場合も多いでしょうし、

何よりそのストレスは長期間にも及びますから、離婚時に全てしっかり話あっておくことをお勧めします。話し合いの内容を公正証書にしておくことも大切です。

また、財産分与は離婚後の手続ですが、財産分与請求は離婚後2年で相手方に請求できなくなってしまいますから、離婚時に不動産をもらい受けることとしたのであれば不動産の名義変更は早めに行うようにしましょう。

両名で合意ができているのであれば2年経過後でも財産分与することは可能ですが、話し合い次第という不安定な状態になるからです。また、重要な税金の特例が使えなくなる可能性もあります。

財産分与についてお悩みの方に少しでも参考になれば幸いです。

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから