[toc]

相続税とは

相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。引用:国税庁

相続税のあらまし:国税庁

注意

相続税は納税義務のある人が自ら計算して申告し、納税する必要があり、遅れると延滞税や無申告加算税が発生するため注意が必要です。

いつ、誰が払うのか?

相続人となる人(遺言の受贈者含む)です。

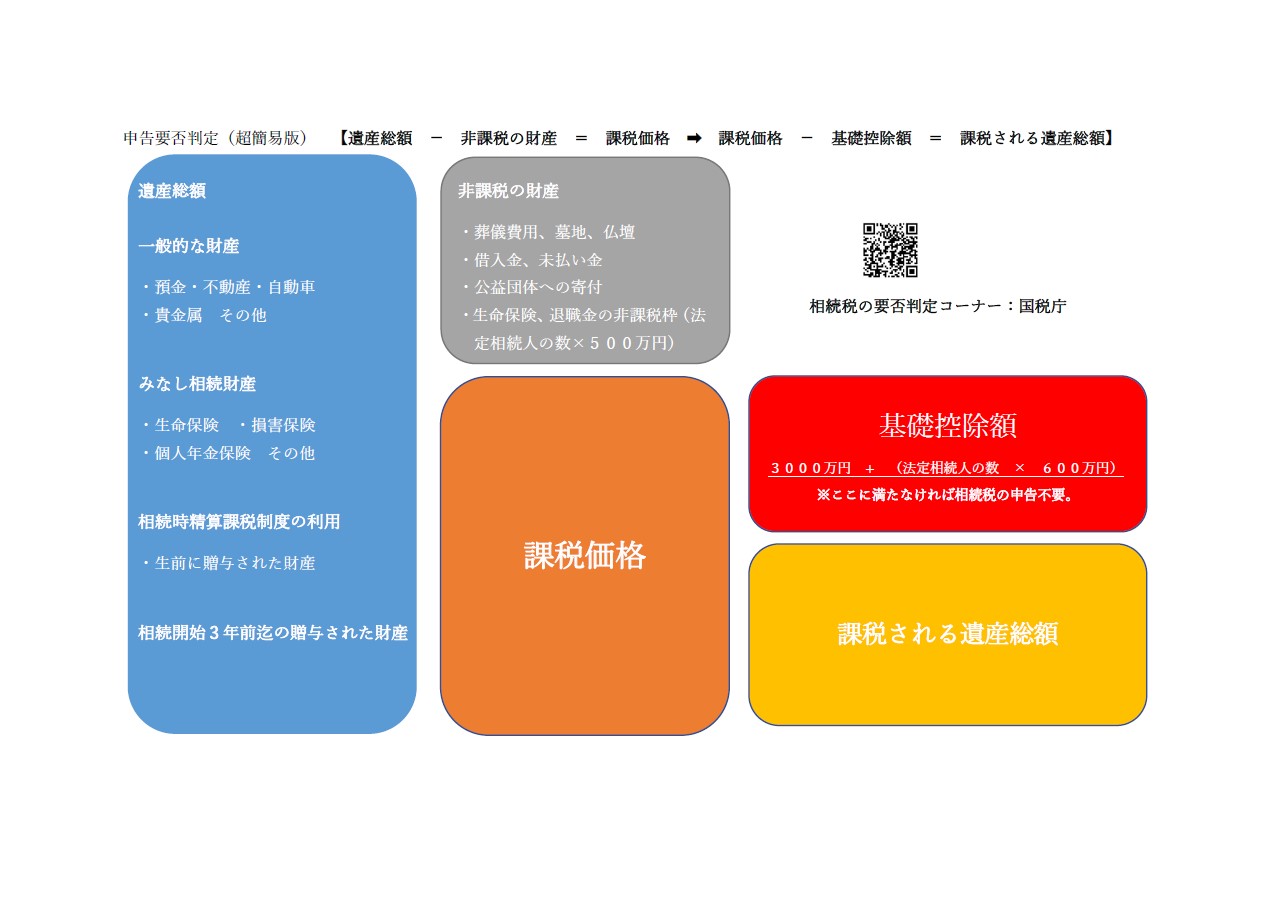

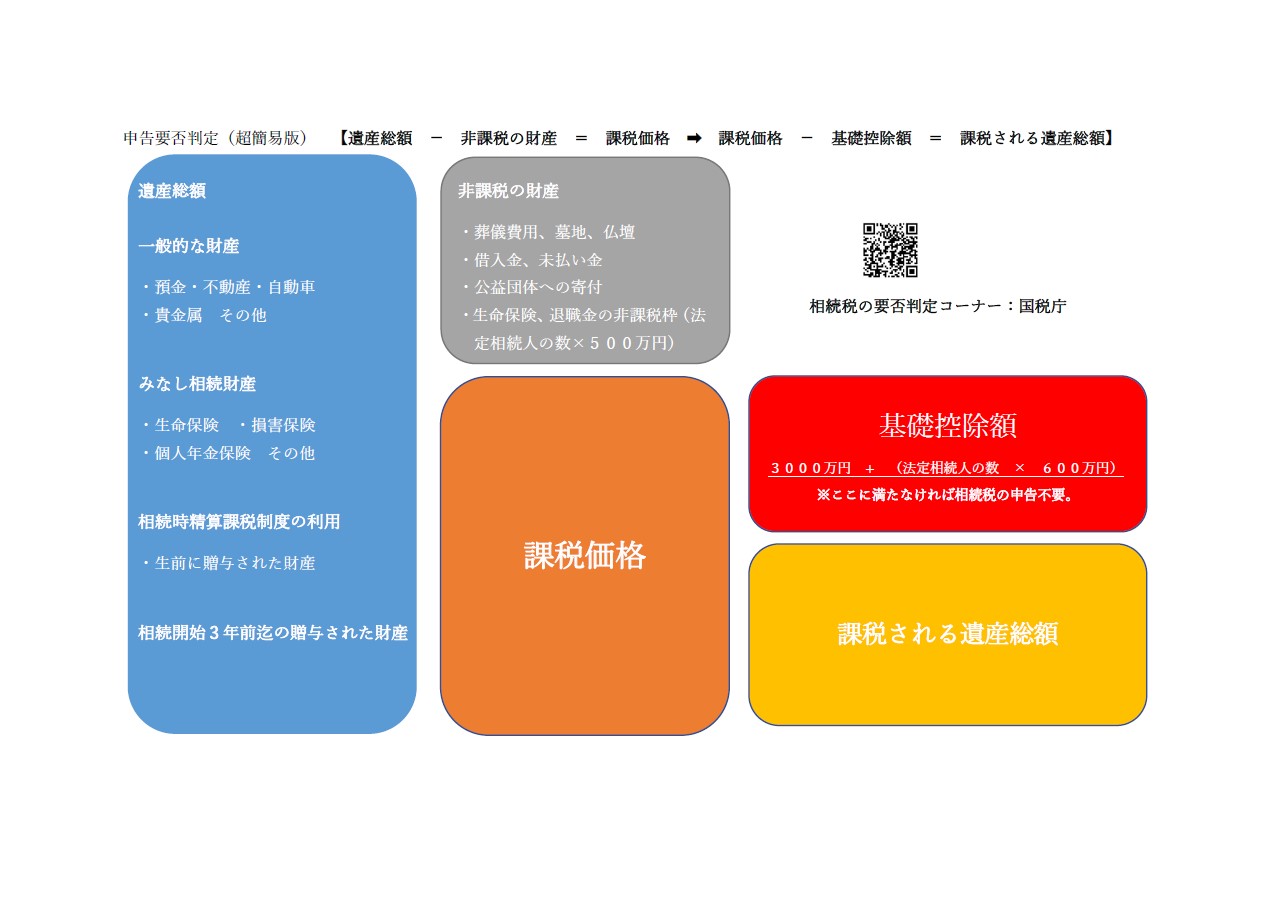

相続税の申告が必要かどうかの判定

相続税のポイントは、下記計算表の中で「各人の課税価格の合計額」が基礎控除の範囲内であれば、申告も、納税も不要だという点です。

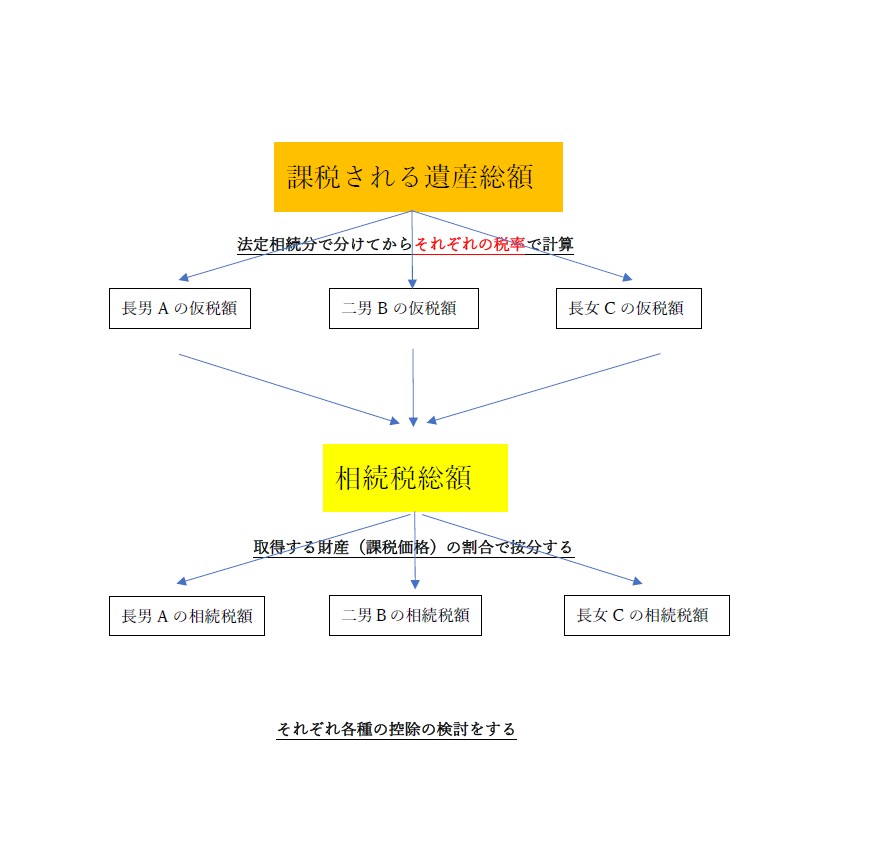

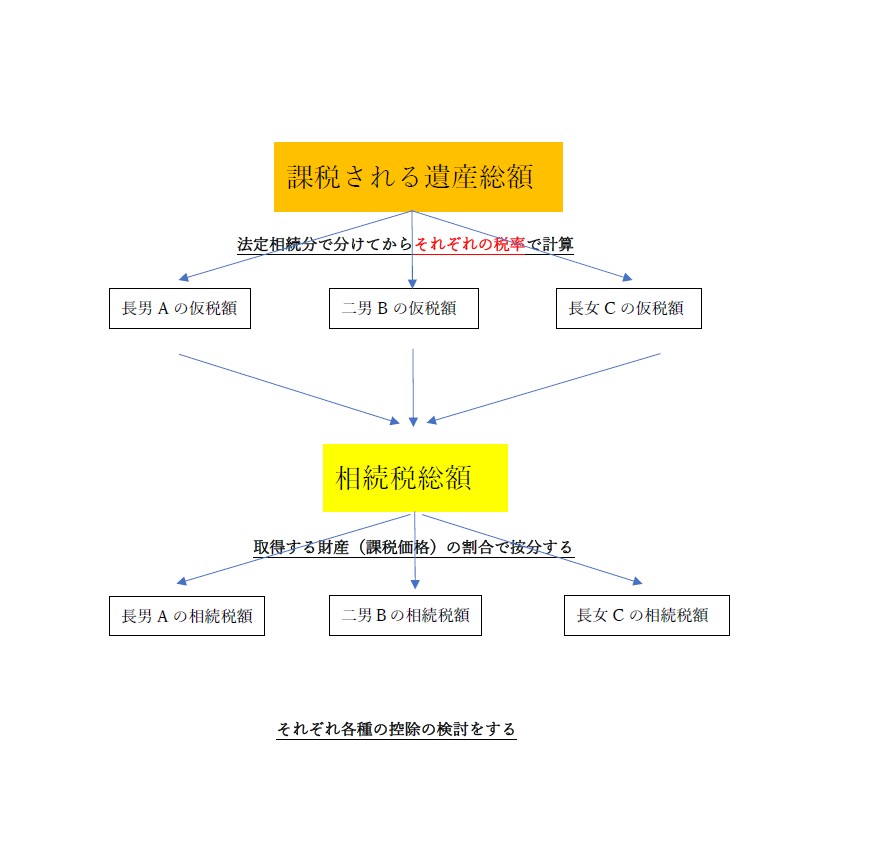

① 「各人の課税価格の合計額」 ー 「基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)」= 課税される遺産総額② 課税される遺産総額 × 各法定相続人の「法定相続分」 × 各法定相続人の税率「速算表」参照 = 各人の仮税額 ③ 各人の仮税額の合計額(相続税総額) × 各人の課税価格/各人の課税価格の合計額(各相続人の按分割合) =各相続人の税額 ④ 各相続人の税額 - 「各種控除」 = 各人の相続税納付額

※「各人の課税価格」の計算方法はこちら

【①のイメージ図】

相続税申告の要否判定の方法

実際にご自分で基礎控除を超えるかどうかの判定を行いたい場合は、次のページが参考になります。

相続税の申告要否の簡易判定シート:国税庁

国税庁 相続税の申告要否判定コーナー:国税庁

税理士に依頼しようとお考えの方は、簡易判定シートで確認後、具体的な計算はお任せするのが良いでしょう。

※相続税申告は統計上8割が税理士による申告です。

相続税の申告方法

具体的な申告方法は、税理士や税務署にお聞きになるか、次のページでご確認ください。

相続税の申告のしかた:国税庁

相続税の計算:国税庁

【計算の流れイメージ図】

税率の速算表

| |

税率 |

控除額 |

| 1,000万円以下 |

10% |

- |

| 3,000万円以下 |

15% |

50万円 |

| 5,000万円以下 |

20% |

200万円 |

| 1億円以下 |

30% |

700万円 |

| 2億円以下 |

40% |

1,700万円 |

| 3億円以下 |

45% |

2,700万円 |

| 6億円以下 |

50% |

4,200万円 |

| 6億円超 |

55% |

7,200万円 |

「課税される遺産総額」を法定相続分で分けた場合の金額を、それぞれ上の表にあてはめていき、税率は相続人ごとに異なる計算方法によります。

(例)法定相続分によると、配偶者2,000万円・長男1000万円だとすると、それぞれ15%・10%で計算してから合算します。

各種の控除・特例

最重要な項目ですので、下記ページを直接ご覧いただくか、心配な場合は税理士に申告を依頼しましょう。

相続税は高額な税金ですので、制度利用するかしないかで、損益に大きく影響します。

相続税の計算と税額控除:国税庁

小規模宅地等の特例:国税庁

(控除・特例の種類)

・配偶者の税額の軽減

・未成年者の税額控除

・障害者の税額控除

・相次相続控除

・暦年課税分の贈与税額控除

・外国税額控除

・医療法人持分税額控除額

・小規模宅地等の特例

相続税額の2割加算

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、かつ、相続開始の時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消等)がある場合は、計算が異なります。:国税庁

具体的には、相続税額を合算する前に、対象者の相続税額に20%を掛けたものを合算して計算します。被相続人の孫、姪や甥は一親等ではないので該当します。

10か月以内に遺産分割がまとまらない場合

上記のとおり取得する財産の額が決まっていなければ、「各人の課税価格」を算出することができません。しかし、10か月という短い期間の中では相続人間での話合いがまとまらないという事もあり得ますよね。

この状態を「未分割」といいますが、この場合でも申告期間を延期することはできず、10か月の期間内に申告義務があることに変わりはありません。

そこで、いったん相続税申告をしておくという「未分割の申告」を行うという方法があります。民法の法定相続分や包括遺贈の割合により一旦課税価格をそれで算出して申告しておく事ができるのです。

ただし、「未分割の申告」では、その後3年以内に遺産分割協議を行って再申告を行わなかった場合には、相続税申告で重要とされる一部の控除が使えなくなりますので、注意しましょう。

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

相続や遺言書の相談 税理士と弁護士と司法書士、どこに相談すればいい?

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。 この記事は、相続・遺言書の相談をどこにすればよいのか?騙されたりしないだろうかと、ご不安な方向けの記事です。 相続や遺言書の相談先 結論として、”最初”に、司法書士にご相談いただくことをおすすめします! 司法書士に相談すべき理由 まずは、各相談先の特徴からご確認ください。 相談先 税理士 相続税、不動産を売る場合は譲渡所得税の相談ができる 弁護士 揉めている場合に、味方になって交渉してくれる 司法書 ...

ReadMore

令和6年4月1日以降の不動産登記の取り扱い

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、令和6年4月1日以降の取り扱いについて、備忘録としてまとめたものです。 令和6年4月1日以降の手続きの取り扱い 1.外国に住所を有する外国人又は法人の住所証明情報の取扱い 法務省民二第1596号令和5年12月15日通達 日本に住所のない自然人、法人の住所証明情報が変更されます。 対象者 ・外国に住所を有する外国人 又は 外国に住所を有する法人 ・所有権の登記名義人となる者の住所証明情報 住所証明情報 1.外国人 ① 登記名 ...

ReadMore

令和6年4月1日~ 相続人申告登記の制度開始

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 相続人申告登記の通達(法務省民二第535号令和6年3月15日)がでましたので、記事にしてみました。ご自由にご覧ください。 相続人申告登記とは 民法等の一部を改正する法律による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。 基本的には、期限内に相続登記を行えば良いため、現状、次のようなケースで、相続登記が行えない場合などに、活用することが考えられます。 ・相続人に非協力的な方がいて、登記申請が行えな ...

ReadMore

一歩踏み込んだ終活!エンディングノート、死後事務、財産管理等、任意後見、遺言書

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、4人に1人が認知症とされる現代において、司法書士が終活に際して、お役に立てるサービスについて、ご紹介した記事です。 司法書士が終活に関してできること 司法書士は、生前対策だけでなく、その後の相続手続きについても日ごろから業務として行っている、法律事務のエキスパートです。 ・ライフプランノート(エンディングノート)の作成 ・各契約書や遺言書等の法的書類の組成、公正証書作成のサポート ・その後の、相続手続き・遺言執行業務をまとめて依頼 &n ...

ReadMore

外国在住者が所有者となる場合の住所証明情報

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、外国在住者が不動産を取得する場合の、住所証明情報について、備忘録として記載したものです。 通達 令和5年12月15日 外国在住者(個人)の住所証明情報 次のいずれかを住所証明情報とする。 1.本国等政府の作成に係る書面 + 訳文 登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面 ...

ReadMore

株券の廃止手続き

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、株券の廃止にあたっての手続きについて、記載していきます。 株券とは 株券とは、株券発行会社における株主としての地位を表した有価証券のことをいいます。 平成16年に株券の不発行が認められるようになり、平成21年以降は上場株券については、電子化され、発行されないことになりました。また、会社法施行以降は、株券不発行が原則とされています。 具体的には、次のような記載のある証券の事を指します。 株券記載事項 (株券の記 ...

ReadMore

増資の登記について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、増資の登記手続きについて解説していきます。 増資の登記 登記事項を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 増資する日が決まっている場合は、速やかに登記手続を行いましょう。 増資の準備物 ご自身で進める場合 ・申請書 ・定款 ・就任承諾書 ・株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の決定書 ・株主リスト ・資本金の計上 ...

ReadMore

役員変更登記(就任・退任)について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、役員の就任・退任の登記手続きについて解説していきます。 役員変更登記 会社の役員(取締役、監査役等)を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 役員の任期が切れそうなとき(最長10年)や、役員を変更することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。 なお、会社役員と会社は委任関係にあり、従業員は雇用関係に ...

ReadMore

相続開始時の遺産の調査について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、相続手続きを行う際の、相続財産の調査方法を記載しています。 相続開始時の遺産の調査について 相続人が知らない財産は、意外と多くあります 遺産の調査は、亡くなった方の全ての財産を調べる必要があります。 銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険や損害保険、車両、また、他人と貸し借りしているお金はないかといったことまで、ひとつひとつ調べなければなりません。 また、最近はインターネット上で取引ができ、通帳を発行しないタイプの ...

ReadMore

代表者(代表取締役等)の住所変更登記について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、代表者の住所変更登記について解説していきます。 代表者の住所変更登記 会社の代表者の住所を変更した場合は、2週間以内に代表者の住所変更登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 代表者(代表取締役等)の住所変更が決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。 代表者の住所変更登記の準備物 ご自身で進める場合 ・申請書 司法書士にご依頼 ...

ReadMore

HOME