司法書士 廣澤真太郎

離婚を行う場合には様々な手続きが必要になりますし、不安な点が多いのではないでしょうか。

離婚前後の相談先などを知っておくことで、後々の不安に備えておくことができます。

[toc]

地方自治体

地方自治体には市区町村に「男女共同参画推進センター」、女性専用であれば「女性センター」等の無料の相談所が開設されています。

カウンセラーや臨床心理士、弁護士などの相談員がDV、離婚、その他様々な家族生活の問題に対してとくに女性の抱える問題全般について無料で電話相談や面接相談を行っています。

また、高齢者、児童、障碍者、ひとり親の方などに様々な支援活動を行っており、特にその中でも児童扶養手当が重要なので、忘れずに申請するようにしましょう。

ひとり親家庭のしおり:横浜市

家事手続案内

家庭裁判所において、家庭内や親族間での問題を解決するために家庭裁判所の手続きを利用できるかどうかや、利用できる場合にはどのように利用できるか、利用できるとしてその必要物や申し立て方法はどうなるかといったことを相談できます。

家庭裁判所では、夫婦間で話合いが難しい場合に話合いの場に第三者に立ち会ってもらうための調停やその審判などを行っています。

夫婦関係や男女関係に関する調停一覧

親族関係に関する調停一覧

子供に関する調停一覧

司法書士

離婚時に不動産を財産分与することとした場合に、不動産の所有権移転登記の相談ができます。また、離婚協議の内容が決まっている場合の離婚協議書の作成や、公正証書作成のサポートも行っています。

行政書士も同じように公正証書作成のサポートをおこなっていますが、司法書士に登記とまとめてご依頼になるほうが費用を抑えることができます。

弁護士会

離婚に関する財産分与、慰謝料、養育費、面会交流、年金分割、親権、監護権など離婚協議においてはわからないことも多いかと思いますが、婚姻、離婚後の法律関係、引き続き発生する権利義務について、幅広い相談をすることができます。

基本的に、離婚で困った場合の法律の専門家は弁護士であるということです。しかし、費用が高額になるため、話し合いができるご夫婦であれば、書類作成や登記のみ個別に司法書士にご依頼になるという方が多いでしょう。

神奈川県弁護士会

新宿総合法律相談センター

NPO法人

NPO法人とは株式会社などと違い、営利を目的としない団体の事です。営利を目的としないというのは出資者(会社でいう株主)に配当を分配しない、すなわち株主の利益の為でなく組織の目的に配当分は利用するという、株式会社よりはボランティア色の強い組織です。

某NPO法人では、カウンセラーによる相談、離婚後の面会交流支援、養育費に関する支援、ひとり親の就労支援など、事実行為に関する支援を幅広く行っているようです。

ただし、NPOには怪しい団体も多いので、事前にしっかり調べる必要があります。

公益社団法人 家庭問題情報センター

元家庭裁判所調査官が設立した公益法人で、夫婦間の調停、離婚、DVや子供の問題など幅広く相談に応じています。厚生労働省から事業委託を受けており、信用性のある組織でしょう。

公益社団法人 家庭問題情報センター

横浜ファミリー相談室

離婚の動機・理由

離婚の動機には様々なものがありますが、現在のお悩みに適した相談先を選択されるのが良いと思います。

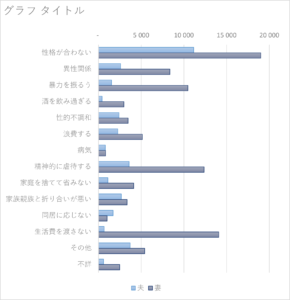

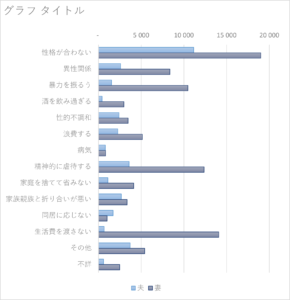

引用:司法統計 家事平成28年度 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所

裁判所の統計をグラフにまとめました。

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

相続や遺言書の相談 税理士と弁護士と司法書士、どこに相談すればいい?

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士・行政書士の廣澤です。 この記事は、相続・遺言書の相談をどこにすればよいのか?騙されたりしないだろうかと、ご不安な方向けの記事です。 相続や遺言書の相談先 結論として、”最初”に、司法書士にご相談いただくことをおすすめします! 司法書士に相談すべき理由 まずは、各相談先の特徴からご確認ください。 相談先 税理士 相続税、不動産を売る場合は譲渡所得税の相談ができる 弁護士 揉めている場合に、味方になって交渉してくれる 司法書 ...

ReadMore

令和6年4月1日以降の不動産登記の取り扱い

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、令和6年4月1日以降の取り扱いについて、備忘録としてまとめたものです。 令和6年4月1日以降の手続きの取り扱い 1.外国に住所を有する外国人又は法人の住所証明情報の取扱い 法務省民二第1596号令和5年12月15日通達 日本に住所のない自然人、法人の住所証明情報が変更されます。 対象者 ・外国に住所を有する外国人 又は 外国に住所を有する法人 ・所有権の登記名義人となる者の住所証明情報 住所証明情報 1.外国人 ① 登記名 ...

ReadMore

令和6年4月1日~ 相続人申告登記の制度開始

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 相続人申告登記の通達(法務省民二第535号令和6年3月15日)がでましたので、記事にしてみました。ご自由にご覧ください。 相続人申告登記とは 民法等の一部を改正する法律による相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。 基本的には、期限内に相続登記を行えば良いため、現状、次のようなケースで、相続登記が行えない場合などに、活用することが考えられます。 ・相続人に非協力的な方がいて、登記申請が行えな ...

ReadMore

一歩踏み込んだ終活!エンディングノート、死後事務、財産管理等、任意後見、遺言書

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、4人に1人が認知症とされる現代において、司法書士が終活に際して、お役に立てるサービスについて、ご紹介した記事です。 司法書士が終活に関してできること 司法書士は、生前対策だけでなく、その後の相続手続きについても日ごろから業務として行っている、法律事務のエキスパートです。 ・ライフプランノート(エンディングノート)の作成 ・各契約書や遺言書等の法的書類の組成、公正証書作成のサポート ・その後の、相続手続き・遺言執行業務をまとめて依頼 &n ...

ReadMore

外国在住者が所有者となる場合の住所証明情報

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事は、外国在住者が不動産を取得する場合の、住所証明情報について、備忘録として記載したものです。 通達 令和5年12月15日 外国在住者(個人)の住所証明情報 次のいずれかを住所証明情報とする。 1.本国等政府の作成に係る書面 + 訳文 登記名義人となる者の本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証明する書面 ...

ReadMore

株券の廃止手続き

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、株券の廃止にあたっての手続きについて、記載していきます。 株券とは 株券とは、株券発行会社における株主としての地位を表した有価証券のことをいいます。 平成16年に株券の不発行が認められるようになり、平成21年以降は上場株券については、電子化され、発行されないことになりました。また、会社法施行以降は、株券不発行が原則とされています。 具体的には、次のような記載のある証券の事を指します。 株券記載事項 (株券の記 ...

ReadMore

増資の登記について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、増資の登記手続きについて解説していきます。 増資の登記 登記事項を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 増資する日が決まっている場合は、速やかに登記手続を行いましょう。 増資の準備物 ご自身で進める場合 ・申請書 ・定款 ・就任承諾書 ・株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の決定書 ・株主リスト ・資本金の計上 ...

ReadMore

役員変更登記(就任・退任)について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、役員の就任・退任の登記手続きについて解説していきます。 役員変更登記 会社の役員(取締役、監査役等)を変更した場合は、2週間以内に役員変更の登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 役員の任期が切れそうなとき(最長10年)や、役員を変更することが決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。 なお、会社役員と会社は委任関係にあり、従業員は雇用関係に ...

ReadMore

相続開始時の遺産の調査について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、相続手続きを行う際の、相続財産の調査方法を記載しています。 相続開始時の遺産の調査について 相続人が知らない財産は、意外と多くあります 遺産の調査は、亡くなった方の全ての財産を調べる必要があります。 銀行口座はもちろん、不動産、有価証券、生命保険や損害保険、車両、また、他人と貸し借りしているお金はないかといったことまで、ひとつひとつ調べなければなりません。 また、最近はインターネット上で取引ができ、通帳を発行しないタイプの ...

ReadMore

代表者(代表取締役等)の住所変更登記について

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です この記事では、代表者の住所変更登記について解説していきます。 代表者の住所変更登記 会社の代表者の住所を変更した場合は、2週間以内に代表者の住所変更登記申請を行う必要があり、これを怠ると、100万円以下の過料が代表者に課される可能性があります。 代表者(代表取締役等)の住所変更が決まっている場合には、速やかに登記申請を行いましょう。 代表者の住所変更登記の準備物 ご自身で進める場合 ・申請書 司法書士にご依頼 ...

ReadMore

HOME