相続手続きを数多く行っていると、相続時のトラブルは、防げるものと、防ぎようのないものがあることがわかってきました。

別記事に記載した、主なトラブル原因のうち、事前対策で予防可能なケースの対策をご紹介していきます。

[toc]

-

-

相続時の親族間トラブルを防ぐには?どうすればいい?

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 この記事では、典型的なトラブルのパターンや、その対処法を紹介します。 [toc] なぜ相続時にトラブルになるのか? ...

続きを見る

相続時のトラブルとは?

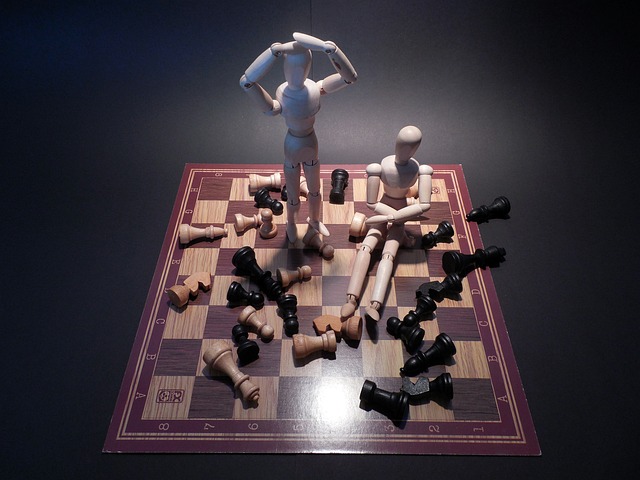

この記事における相続時のトラブルとは、主に相続人間の意見が対立し、長い間、遺産分割の話し合いが調わないことを指します。

どういったケースで話し合いに決着がつかなくなるのか、また、その対策方法を知っておきましょう。

トラブル事例① 遺産が不動産しかない

不動産を共有にすると、管理処分するのに困りますし、トラブルのもとなので、通常は単独名義にします。

しかし、遺産が不動産しかない場合、取得する人としない人とのあいだで、不公平な結果になってしまいますよね。

子供たちが相続人の場合で、仲が良く、各々が経済的に困窮しておらず、権利意識が高くなければとくに問題になりませんが、そのような条件がそろわないことも、重々にしてあります。

不公平になりやすく、公平にしようとすると、それはそれで面倒なことになる話し合いを、法律やその実務に詳しくない相続人同士で合意しなければならないという状況ですから、トラブルになる可能性が高いのは明らかです。

トラブル事例② 特別受益、寄与分が存在するケース

裁判手続きを経た場合でも、特別受益や寄与分を相手に認めることは、一般に困難であるとされています。

寄与分とは?

寄与分とは、扶養義務や夫婦の扶助義務を超えて、相続財産を維持・増加させるような特別の行いをした場合に、寄与分に当たる金額等を協議で決めることで、相続分を増加させることができるという制度です。

民法に書いてありますので、次の条文をご覧ください。

(寄与分)

第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

なぜトラブルになるのか?

会社法等の美しい法律と違って、民法はそれら他の法律の基礎でしかないため、かなり雑です。

上記条文をもう一度確認してみてください。次のような問題点があります。

ポイント

・扶養義務を超える「特別の行い」とは、どのような場合をいうのか? どの程度か?

・割合や金額はいくらが妥当なのか?

・遺産の維持増加の因果関係を、どんな資料で納得してもらうのか?

・他の相続人にとって不公平だと感じやすい寄与分を、協議で決める。(話し合いがまとまらなければ、調停)

例えば、親の介護を継続的に行ったというケースでも、親子であれば扶養義務がありますから、毎日病院に送り迎えをしたというだけであれば、特別の行いとは言いづらいでしょう。

この、扶養義務を超えた特別の寄与とはなにか?という点については、条文で明確に示されていません。つまり、個別に判断するという事です。

しかも、原則は協議で決めるということですから、「普通はそこまでしないよね」という基準を、不利益をうける相続人間の合意で決めましょうという内容です。ですから、揉めるのも仕方がない規定であり、最終的には裁判所の判断に頼るほかありません。

法律なのにもかかわらず、性善説のようですね。寄与分を定める処分調停:裁判所

士業の仕事をしていれば、話し合いが調わなければ調停というのは、特別なことではないですが、一般の方々にとっては、相続時に裁判沙汰になるというのは、かなり非日常で精神的なストレスを感じることではないでしょうか。

インターネットを検索すると、たくさん寄与分についての説明がでてきますが、紛争を助長しているように思えます。

相手が合意しない場合は、調停を経て審判をもらうとしても、上記の要件事実をクリアするのはかなり難しいでしょうし、あまり期待しないほうがいいでしょう。

可能な限り、トラブルを前提として後始末していくのではなく、トラブルは前始末して未然に防ぎましょう。

相続人のどなたかに、負担が偏っていて不満があることが予想されるようなケースでは、下記の対策を最低限、行うことをお勧めします。

色々な寄与分

どんな寄与分があるのかについて、最後に挙げておきます。

・事業・家事の労務提供

仕事や家事の援助の事実関係から、算出。

(例)同年齢同種同規模の職業に従事する者の年間給付額×(1-生活費控除割合 ※標準5割)×寄与年数

・財産上の給付

被相続人に対する金銭の贈与や公租公課の負担等

・療養看護

在宅介護については、本人の生前の状態と、その介護内容で判断。親族間の協力義務の範囲を超える介護等。

入院介護については、特に医者が付き添いを要すると指示した場合以外は、寄与分の主張は困難。

その他、介護士などに依頼する費用を節約できたのであれば、遺産の維持につながったと評価できる。

(例)実費を負担した場合は、その金額。付き添いが必須だった場合で、介護費用を節約できた場合を仮定すると、日当×療養看護日数×裁量割合。

・扶養による寄与

親子や夫婦は生活保持義務。直系血族や兄弟姉妹間は生活扶助義務。

扶養義務のある人と、ない人で計算式は違います。

(例)扶養義務がある人の場合は、負担扶養額×期間×(1ー法定相続分割合)

特別受益者とは?

特別受益者とは、生前に故人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者のことを指し、生前贈与がなされた財産も遺産のうちに含めて相続分を計算し、さらにその受贈者が受け取った金額をその相続分から控除して、相続分を公平にしようとする制度です。

こちらも、民法に書いてありますので、次の条文をご覧ください。

(特別受益者の相続分)

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

条文を読むだけでイメージができますが、

受贈者が素直に、相続開始時に「私は特別受益者なので、相続分はありません」という書類に実印を押して印鑑証明書をくれますか?という疑問が残りますね。

特別受益者を証する書面にハンコを押すことに何のメリットもないですから、意見が対立することがあるのは、仕方ないでしょう。こちらもトラブルになりやすい規定です。

トラブル事例③ 相続人間の仲が悪い、非協力的、疎遠、第三者の介入、被相続人からの冷遇、暴力的、主義的等

相続手続きの際には、相続人間の話し合いや手続き協力が必須です。

法律的には、原則、故人の権利義務は法定相続分で承継するものとされており、違う分け方をする場合に、遺産分割協議ができると定められています。

そのため、遺産分割協議をせず、各々がその持分割合の権利をもらうために単独で登記や預金解約手続きを行うことも理論上は可能ということになりますが、銀行は持分に応じた解約には応じませんし、

法務局は相続人の1人からの登記申請の場合に重要書類を発行しませんから、事実上、相続時は相続人全員の話し合いと手続き協力が必須という扱いになっています。

話し合いに協力してくれない相続人がいる場合は、ハンコ代の支払いを提案することや、相続放棄を行ってもらうことなどが考えられますが、居留守等の非協力的ケースでは、積極的に現地を尋ねるなどするほかないでしょう。

その他、当事者間で遺産隠しの疑念に固執していたり、激しい感情対立があったりする場合には、話し合いが困難ですから、弁護士に代理で交渉してもらうか、裁判手続きに移行することになるでしょう。

(法定相続分)

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

(遺産の分割の協議又は審判等)

第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

事前にできる対策

他にも対策はあると思いますが、主に3つの方法が考えられます。

1.生前に遺産分割について話し合っておく

「事例①遺産に不動産しかない」というケースでは、推定相続人と登記名義人との間で、事前に誰に不動産を継いでほしいのか、それについてどう考えるかなどについて、話し合いしておくのが良いでしょう。

ただし、その時点で話し合いが済んでいたとしても、死後にそれぞれの状況や意見が変わるということもあるので、あくまで可能な限り、意見対立がないようにしておくという趣旨です。

寄与分や生前贈与については、相続人間で不満がないか聞き取りして、全員が納得する話し合いをしておけると好ましいですね。

2.公正証書の遺言書で対策する

遺言書を作成し、遺留分について対策を司法書士や弁護士に相談しておきましょう。

「事例①遺産に不動産しかない」というケースでは、法定相続分で不動産を共有にして、すぐに売却してお金を分配するという話し合いをする前提だとしても、その持分割合(売却代金の金額に違いがでる)でもめる可能性があります。

他にも、相続人の1人が、できれば住みたいし、売りたくないと考えているといった理由でも、もめるかもしれません。

ですから、誰が不動産を取得するかについては、最低限、事前に決めておくべきです。

(例)

・介護をしてくれた子や、跡取りの長男など、不動産を管理していく人をあらかじめ決めたうえで、趣旨を説明し、他の相続人には遺留分の請求をしないようお願いしておく。

・不動産取得者を決めたうえで、遺留分を満たすだけの預貯金をためておく。足りないことが明らかな場合で、家を売ってほしくないという場合は、不動産取得者にも預金を今からでも貯めておくように伝えておく。

「事例②特別受益、寄与分が存在する」というケースは、生前から推定相続人間で不公平があるのは明らかですし、不公平である状態を放置してしまったが故に揉めてしまうわけです。

自身の死後にトラブルを誘発してしまうような状態は放置せず、必ず遺言書を作成するなどし、予防するべきだと思います。

3.不動産は、健康なうちに売却する

「事例①遺産に不動産しかない」というケースについてですが、「ずっとこの家に住みたい」というお考えが一般的だと思いますので、これは最後の手段です。

最近はリースバック、シニア向けマンション、サービス付きシニア向け賃貸、介護付き施設など、居宅にも様々なバリエーションがあります。

リースバックなどのサービスは、元の家に住み続けることができますから、施設の費用を不動産の売買代金で支払いたいが、元の家には住み続けたいという希望がある方は、一度検討してみてはいかがでしょうか。

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

遺言のご質問・見積もりはこちら

-

-

遺言書作成サポートのご依頼

訪問見積りを受付中! 気軽にお問合せください ※対応エリア内 ☏050-5806-6934 電話でお問合せ ✅電話相談初回無料 ✅ご自宅で見積りも可能 & ...

続きを見る