この記事は、4人に1人が認知症とされる現代において、司法書士が終活に際して、お役に立てるサービスについて、ご紹介した記事です。

司法書士が終活に関してできること

司法書士は、生前対策だけでなく、その後の相続手続きについても日ごろから業務として行っている、法律事務のエキスパートです。

・ライフプランノート(エンディングノート)の作成

・各契約書や遺言書等の法的書類の組成、公正証書作成のサポート

・その後の、相続手続き・遺言執行業務をまとめて依頼

終活の基本

終活のメリット

相続の困難事例を回避

有効な遺言書が存在することで、相続手続きが行えないなどの困難事例を回避することでができます。典型例として、会社経営者が死亡した場合の株の承継先や、外国籍の相続人がいる場合などが想定されます。

漠然とした不安解消、生活の充実に

自分の最後について、しっかりと向き合うことで、やりたいこと、やり残したことなどについて考えるキッカケになり、現在の生活をより充実したものにすることができます。

家族のトラブルを避ける

事前に予想される相続人間のトラブルを回避することができます。

家族・友人の負担を軽減する

有効な契約書が存在することで、第三者に対してご家族や友人が、正当な権限のもとで、本人をサポートしていることを主張することができ、また、実際の手続きの負担や余計な支出が軽減されます。

すぐにできること

相続手続きの専門家である司法書士の立場からすると、下記のうち、エンディングノートの作成を強く推奨します。

① エンディングノートの作成

② 荷物の整理・断捨離

③ 財産の集約、整理

④ 各種パスワードの整理

⑤ 各種サービスの見直し

エンディングノートとは?

エンディングノートはこれまでの人生を振り返り、これからの人生をどう歩んでいきたいか自分の思いを記すノートです。

現場目線では、作成は必須といってもいいくらいなので、最近は、行政も力をいれ始めています。

横浜市にエンディングノートはありますか?・ふくしらべ:横浜市

私の終活登録:横須賀市

司法書士に依頼できる終活

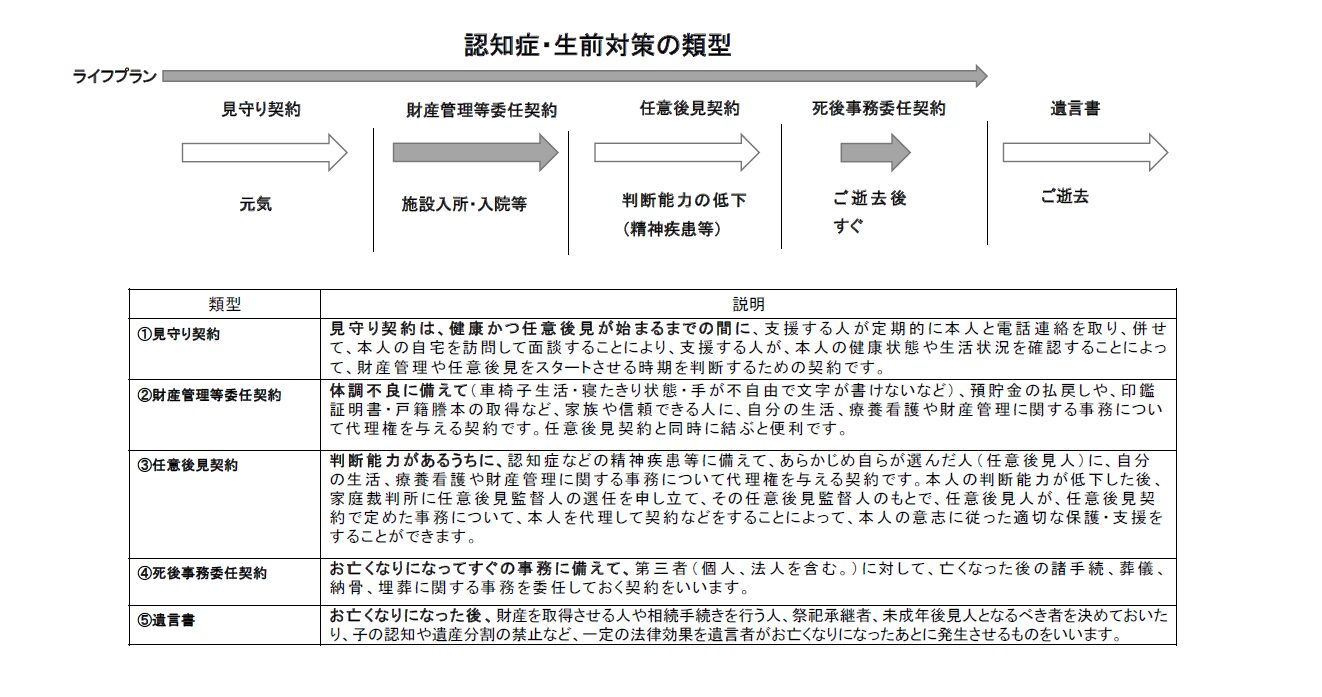

エンディングノート及び遺言書の作成を基本とし、①~⑤の契約書の作成について、下記からご自由に選択していただきます。

① エンディングノート(ライフプラン)の作成

② 遺言書の作成

③ 任意後見契約

④ 財産管理等委任契約

⑤ 死後事務委任契約

詳しくは、次の資料をご覧ください。

ポイント

遺言書の作成について検討したこともないという方が多いかと存じますが、無料相談を含め、専門家(弁護士、司法書士又は税理士)にご相談いただいたことがない場合は、元気なうちに、一度は必ず、専門家へご相談いただくことを推奨します。

※専門家からは、金融機関や株式会社、公益社団・財団法人などの一般事業者を除きます。

ライフプラン(エンディングノート)

今後の生活に関しての要望や、周囲に伝えたい本人の情報を記載します。法的に効果がある書面ではなく、内容は自由に決定することができます。

例えば、精神疾患が進行し、自分の判断能力を第三者に信用してもらえなくなった場合に、ライフプランが残っていると、周囲の医者、看護師、ソーシャルワーカー、支援委員その他専門家が、あなたのライフプランに沿って対応しようと気配りしてくれます。

もし、存在しない場合は、周囲の決定(周囲に責任が生じないような、消極的な決定)により治療方針、施設の決定等がなされますので、ご自身の希望どおりの生活が送れない可能性が高くなります。よって、必ず作成されることを推奨します。

記載事項の例

・医療、介護の希望

・リビングウィル

・葬儀、納骨の希望

・連絡の希望

・その他の情報(アレルギー、携帯のパスワード、ペットの預け先、家財の処分方法)

財産管理等委任契約

判断能力があるうちに、認知症などの精神疾患等に備えて、あらかじめ自らが選んだ家族や友人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。

本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その任意後見監督人のもとで、任意後見人が、任意後見契約で定めた事務について、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることができます。

例えば、本人が家族とは疎遠であるが、通帳その他の資産の管理を任せている友人がいる場合などがいる場合に、第三者に正当な権限を有していることの証明として、利用することができます。

任意後見契約

判断能力があるうちに、認知症などの精神疾患等に備えて、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。

本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その任意後見監督人のもとで、任意後見人が、任意後見契約で定めた事務について、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることができます。

上記の財産管理等委任契約のみでは、本人が重度の認知症になってしまった場合に効力がなくなってしまうため、判断能力が低下した場合の任意後見も含めて、依頼しておくことなどが考えられます。

死後事務委任

お亡くなりになってすぐの事務に備えて、第三者(個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬、金銭債務の支払いに関する事務を委任しておく契約をいいます。

例えば、相続人が1名もいない場合の、葬儀や埋葬についても、第三者に依頼しておくことができます。

遺言書

お亡くなりになった後、財産を取得させる人や相続手続きを行う人、祭祀承継者、未成年後見人となるべき者を決めておいたり、子の認知や遺産分割の禁止など、一定の法律効果を遺言者がお亡くなりになったあとに発生させるものをいいます。

例えば、疎遠な相続人がいたり、精神疾患の方、外国籍の方がいる場合、相続財産の承継が困難になりますが、有効な遺言書が存在する場合には、そのようなご家族の負担を回避することができます。

書き方を工夫すれば、公益法人や宗教法人への寄付なども行うことが可能です。

組み合わせの例

(1)遺言書

エンディングノートをすでに準備されており、生前の対策(財産管理や認知症対策)については行わず、財産の承継先のみを決定する方法です。

最低限のシンプルな生前対策です。

当事務所の報酬14万円~ + 実費 4~11万円

(2)ライフプラン+遺言書

周囲に伝えたい情報をライフプランにまとめて記載し、生前の対策(財産管理や認知症対策)については行わず、財産の承継先のみを決定する方法です。

当事務所の報酬14万円~ + 実費 4~11万円

(3)ライフプラン+(財産管理等委任契約+任意後見契約)+遺言書

周囲に伝えたい情報をライフプランにまとめて記載し、生前の対策(財産管理や認知症対策)及び財産の承継先を決定する方法です。

生前のこと及びその後の財産の承継についてをまとめて誰かに委任しておきたい方向けの対策です。

当事務所の報酬20万円~ + 実費 8~20万円

(4)ライフプラン+(財産管理等委任契約+任意後見契約)+死後事務委任契約+遺言書

周囲に伝えたい情報をライフプランにまとめて記載し、生前の対策(財産管理や認知症対策)と、死亡直後の葬儀・納骨や債務支払い及び財産の承継先を決定する方法です。

生前から死後に至るまで、全てを信頼できる親族や友人に依頼しておく方法です。

当事務所の報酬30万円~ + 実費 8~20万円

当事務所での受任業務

上記の契約書作成が行えるのはもちろんですが、当事務所では、遺言の執行者(遺言書どおりに相続手続きをする人)としての立場でも受任可能です。

| 当事務所で受任できる業務 | 受任の可否 |

| 遺言執行者 報酬 33万円~ | 〇 |

| 死後事務受任者 報酬 依頼する業務に応じて | △(相続人が存在しない場合。それ以外は要相談。) |

| 任意後見人 | × |

例えば、遺言の内容を正確に実現するためには、遺言執行者を指定するのが一般的ですが、遺言執行者はその業務の中で、戸籍を収集して相続人全員を調査し、財産目録を作成のうえ、都度、通知や報告を行わなければなりません。

当事務所にお任せいただくことで、このようなご家族の負担を軽減することができます。

遺言執行者について、詳しくはこちら

-

-

遺言執行者とは?

司法書士 廣澤真太郎 こんにちは。司法書士の廣澤です。 遺言に定めることの多い遺言執行者とはどのような地位なのかを、この記事では解説しています。 [toc] ...

続きを見る

また、相続人が存在せず、自身の葬儀・納骨について不安があるという方であれば、その葬儀・納骨について、希望どおりに手続きをするサポートを行うことも可能です。

ただし、この場合は、生前に菩提寺、石材店、葬儀紹介事業者など、各事業者との調整が必要になりますので、報酬や実費は別途発生いたします。

最後に

いかがでしたでしょうか。

終活が今、注目されているのは、老後の生活を充実するためという側面もあるかと存じますが、主には、その後の相続手続きや生前の生活において、解決困難な事案がいくつも発生し、大変な思いをされた方が多くいらっしゃるということかと存じます。

当事務所では、生前対策だけでなく、実際の相続手続きについても数多く受任実績がございますから、法律事務及び手続の専門家という側面から、一般事業者とは違い、細かく親切な提案も可能かと存じますので、ぜひ一度、気軽にお問合せください。

知識ページ一覧

知識ページをご覧になりたい方はこちらから

外部サイトでの評価

比較ビズ:クチコミの一覧

Google口コミ投稿:オアシス司法書士・行政書士事務所

アンケート用紙:お客様の声